Deans : "On avait battu le RCT à Mayol"

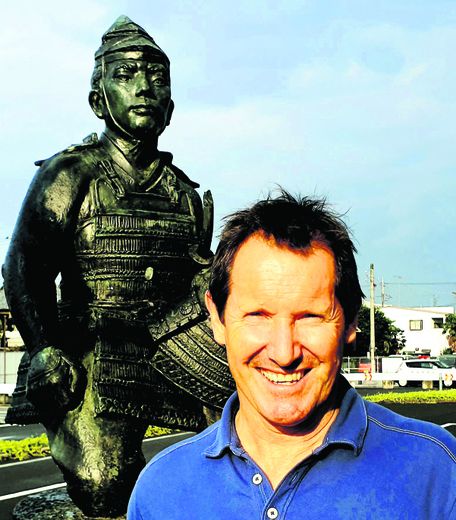

Robbie Deans (60 ans) a gagné quatre fois le Super Rugby avec les Crusaders, remporté les Tri-Nations en 2011 et, au Japon, il vient d’offrir un troisième titre consécutif aux "Wild Knights", les Chevaliers Sauvages de Panasonic. En début de compétition, nous avons rencontré le coach néo-zélandais à Ota, une petite ville de 300 000 habitants située à deux heures de Tokyo. Là-bas au gré d’un expresso, Robbie Deans est revenu sur les plus beaux moments de sa vie, a parlé des frères Gallion, des All Blacks, des Bleus, de Schalk Burger et de la ponctualité des trains japonais. En voiture…

Vous avez entraîné les Crusaders, les Wallabies… Comment avez-vous donc atterri au Japon ?

Quand j’ai été viré par la Fédération australienne (2013, N.D.L.R.), le manager des Wild Knights Hitoshi Ilijima m’a contacté. Lui est un ancien flanker international, il a d’ailleurs affronté mon frère Bruce (un ancien All Black, décédé d’un cancer en août dernier, à l’âge de 58 ans) en 1987, après la Coupe du monde. Hitoshi est très influent au Japon, il a une image de visionnaire, c’est le premier coach nippon à avoir organisé des échanges entre la Nouvelle-Zélande et l’Asie.

Et alors ?

On se connaissait un peu, lui et moi. Quand j’étais l’adjoint de John Mitchell chez les All Blacks (2001-2003), Hitoshi entraînait le Japon et, avant que ne débute la Coupe du monde en Australie, il m’avait demandé d’animer un stage pour ses joueurs. J’avais accepté et l’expérience m’avait plu. Quand il m’a rappelé dix ans plus tard, j’y ai vu un signe du destin. J’ai dit : "Ok ! Allons-y !" À l’époque, mon fils étudiait à Cambridge (Angleterre), une de mes filles était à l’université de Yale (États-Unis) et l’autre travaillait à Sydney. Le Japon, c’était aussi une façon d’être au milieu des enfants ! (rires)

À quel point le fait d’avoir été licencié par la Fédération australienne, deux ans seulement avant le Mondial anglais, a-t-il été difficile à vivre ?

(il marque une pause) Avec l’âge, j’ai appris à avoir du recul sur ces choses-là. En fait, j’ai simplement vécu ce que vivent mes joueurs, week-end après week-end. Une fois, tu es dans le groupe. La suivante, tu en es écarté. Personne n’est installé pour toujours, dans le sport.

Alors ?

J’ai toujours attendu de mes joueurs qu’ils avancent, quand je les mettais sur le banc de touche. Du coup, j’ai tenté de m’appliquer la même philosophie.

Êtes-vous sincère ?

Oui ! J’ai réellement apprécié mon aventure australienne ! Je vivais à Sydney, j’ai gagné les Tri-Nations (2011) et gardé quelques très bons amis de cette époque. Je n’ai par exemple jamais coupé le contact avec des mecs comme David Pocock ou James O’Connor. […] On a tous besoin de lire différents chapitres : une carrière linéaire, ça ferait chier tout le monde, non ?

On s’étonne souvent que vous n’ayez jamais pu décrocher le job de sélectionneur des All Blacks. Pourquoi l’entraîneur des Crusaders quatre fois vainqueurs du Super Rugby dans les années 2000 n’a-t-il jamais été promu ?

Mais j’ai eu les All Blacks en mains ! De 2001 à 2003, j’étais l’adjoint de John Mitchell et je ne me contentais pas de servir les cafés ! (rires) Le groupe que nous avions sélectionné à l’époque (Carter, McCaw, Muliaina, Woodcock, Mealamu, Nonu…) a d’ailleurs formé le noyau des succès futurs. Et puis…

Quoi ?

Les All Blacks ont tellement voulu me battre à l’époque où j’entraînais l’Australie que j’ai peut-être participé au fait qu’ils élèvent leur niveau de jeu jusqu’à leur titre de champion du monde, en 2011. Finalement, je leur ai été plus utile que vous ne le pensez. (rires)

Vous avez joué à Grenoble dans les années 80. Comment aviez-vous atterri là-bas ?

En 1983, j’étais en tournée avec les All Blacks au Royaume-Uni. J’y ai rencontré un journaliste français, on a rapidement sympathisé. Il m’a dit que Grenoble cherchait un arrière et dans la foulée, a appelé Jean Liénard (entraîneur du FCG) pour lui parler de moi. Une semaine plus tard, je posais mes valises dans les Alpes. J’y suis resté six mois.

C’est allé très vite…

Le timing était parfait pour moi. Ma petite amie Penny, qui depuis est devenue ma femme, partait au même moment à Aix-en-Provence pour apprendre la langue. La distance aurait été difficile à supporter pour nous. Mon transfert à Grenoble a peut-être sauvé mon couple !

Avez-vous gagné un titre avec le FCG ?

Non, mais on avait quand même battu le RCT à Mayol. Et pas n’importe quelle équipe de Toulon : il y avait là Éric Champ ou les trois frères Gallion (Bertrand, Christophe et Jérôme) … Plus tôt dans la saison, je me souviens aussi avoir joué à La Voulte. Au moment d’entrer sur le terrain, j’ai vu que le numéro 10 d’en face était dégarni et j’ai pensé : "Celui-là doit tirer ses dernières cartouches. Ce sera facile, il suffira d’attaquer sa zone." En fait, c’était Didier Cambérabéro : il avait 25 ans et nous a promenés toute l’après-midi. Quel joueur c’était !

Le championnat de France était-il alors à ce point violent ?

Oui ! (rires) Mais c’était la même chose partout, à l’époque. Il y avait, dans le rugby amateur, cet élément irrationnel qui a disparu avec l’apparition de la vidéo ; cette colère, cette violence qu’on laissait s’exprimer librement. Le "rucking" était légal et du coup, personne ne ralentissait les ballons au sol. Mais tout ça n’était pas propre à la France. En Nouvelle-Zélande, il y avait Richard Loe (pilier des All Blacks dans les années 80), pris pour vilaine fourchette contre Otago et suspendu. Richard était le neveu du grizzly Alex Willie (ancien All Black) : cette famille, on l’appelait "la mafia".

Ce temps-là vous manque-t-il ?

Oui et non. Je suis heureux d’avoir connu la transition entre rugby amateur et professionnel. Et puis, je retrouve au Japon ce que j’ai connu dans ma jeunesse.

En quel sens ?

Mes joueurs sont des salariés de Panasonic. Ils ne sont pas seulement à payer à jouer au rugby : quand on ne s’entraîne pas, ils sont au bureau, derrière un ordinateur ou une machine.

Et vous trouvez ça bien ?

Très bien. Ils sont équilibrés, savent ce qu’est la vraie vie, ne tombent pas en dépression après une défaite à domicile, une série de mêlées perdues ou pire, à la fin de leur carrière sportive. D’un autre côté, il leur arrive aussi d’oublier totalement les annonces en touche, d’une semaine à l’autre. (rires)

À quoi ressemblent les supporters, au Japon ?

Je suis d’une terre où le rugby est au centre de tout (Christchurch), où les gens aiment autant ce sport que leur propre famille. Mais ce que j’ai découvert au Japon est juste incroyable. Ici, les supporters chantent pour leur équipe du début à la fin : un jour où les Sunwolves (la franchise japonaise de Super Rugby) étaient menés de trente points sur leur terrain, les gens continuaient à hurler en tribunes. Au départ, je me suis demandé : "Comprennent-ils vraiment ce qu’il se passe ?"

C’est drôle…

Oui. Je vous rappelle aussi que les Sunwolwes ont les meilleures affluences du Super Rugby. Et de très loin…

Pourquoi quittent-ils la compétition, dès lors ?

C’est un sujet qui m’agace. Visiblement, la Sanzar (l’instance dirigeante du Super Rugby) n’a pas trouvé d’accord avec la Fédération japonaise. La Sanzar voulait contrôler tout l’aspect commercial et les Japonais ne l’ont pas entendu de cette oreille. Quel gâchis, quand j’y pense. Les Sunwolwes étaient une bénédiction pour cette compétition en souffrance.

En souffrance ?

Oui, personne ne comprend rien à ce système de conférences et les audiences sont en chute libre…

À la tête des Wild Knights, vous avez remporté trois fois d’affilée le championnat japonais. Quel est le niveau réel des rugbymen nippons ?

Déjà, ils ont toujours été très forts techniquement. Mais depuis trois ans, un réel travail physique a été entrepris par les joueurs japonais. Ils sont plus durs, plus épais. Ils résistent désormais aux impacts et ont donc arrêté de plaquer aux chevilles. La France en a d’ailleurs fait les frais il n’y a pas si longtemps (23-23, novembre 2017… Les Japonais n’auraient jamais réalisé une telle performance il y a encore cinq ans.

À quoi ressemble le plus la Top League ? Au Top 14 ou au Super Rugby ?

C’est plus proche du Super Rugby. La Top League est plus rapide que le Top 14, qui lui est plus dur, plus âpre. Il n’y a pas de "meilleur championnat du monde". Il y a des championnats différents, c’est tout. […] Il y a quelques mois, je suis passé à Montpellier pour un match.

Ah oui ?

Oui, j’étais en vacances à Aix-en-Provence avec Penny, qui y faisait une sorte de pèlerinage. J’en ai profité pour aller voir Montpellier - Grenoble. C’était aussi l’occasion de croiser Dewald Senekal et Vern Cotter (avec qui il a gagné deux Super 14, en 2005 et 2006), deux personnes pour lesquelles j’ai le plus profond respect. En tribunes, le hasard a voulu que je sois assis à côté du président du MHR (Mohed Altrad) et ça a fait parler, je crois ! (rires) Ce jour-là, le stade était plein, l’ambiance magnifique. Qui peut en dire autant dans le monde du rugby ?

À propos du championnat japonais, on garde néanmoins en tête cette phrase de Brad Thorn, l’ancien deuxième ligne des All Blacks : "J’étais comme un lion en cage, là-bas. Ce n’était pas mon sport, c’était beaucoup trop confortable. Je ne pouvais terminer ma carrière ainsi." Le constat est dur…

Oui, mais a-t-il gagné la Top League ? Non. […] Je revois Schalk Burger il y a quelques années, sous le maillot de Suntory : il vient de raffûter trois joueurs qui gisent au sol. Il les regarde, comme s’il pensait : "Mais je fais quoi, ici ?" Ce sont des choses qui n’existent plus aujourd’hui. La dimension physique des joueurs japonais n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était. Posez donc la question aux Français…

Avec la probable création de la Pro League, le championnat japonais pourrait connaître un nouvel afflux de joueurs étrangers. Quel est le danger ?

Les stars étrangères ont appris aux Japonais ce qu’était le haut niveau. Leur apport fut énorme, au départ. Le danger serait néanmoins de glisser vers le modèle français qui a tant fait de mal à votre équipe nationale. Il y a quelques années, tous les ouvreurs, les piliers droits et les numéros 8 du Top 14 étaient étrangers et l’équipe nationale en souffrait : en championnat, toutes les orientations du jeu et les décisions importantes étaient prises par des gens qui ne jouaient pas en équipe de France.

Et pour revenir au Japon, alors ?

Ici, j’ai droit à deux internationaux étrangers, trois étrangers non capés et d’un niveau généralement excellent, ainsi qu’un autre étranger venu du continent asiatique. C’est beaucoup. Et à terme, ça gênera l’éclosion des jeunes joueurs japonais. Si les Français sont revenus en arrière en matière de recrutement, ils ont probablement eu de bonnes raisons de le faire…

Dans ce Mondial 2019, 48 % des internationaux japonais ne sont pas nés au Japon. Tout ça a-t-il un sens ?

(il soupire) Pour moi, le rugby est avant tout un sport identitaire et doit le rester. Si la population locale ne s’identifie pas à l’équipe nationale, elle lui tournera le dos dès que les résultats seront moins probants…

Entraînerez-vous un jour en Top 14 ?

Il y a quelques années, je vous aurais répondu "oui".

Et aujourd’hui ?

Je vais avoir 60 ans et j’ai arrêté de faire des plans de carrière.

Ce n’est pas vieux, 60 ans. Jacques Brunel a peu ou prou le même âge.

Oui… Tiens, c’est drôle : Brunel, c’était l’arrière du FCG avant que je n’y débarque en 1983. Le monde est petit, hein ?

Quelle opinion avez-vous de l’équipe de France ?

Le XV de France a un atout et un défaut. Le Top 14 est un peu lent par rapport au rugby international mais il a la qualité de préparer ses joueurs à la gravité, à la dramaturgie d’un match de phase finale. Tous les week-ends, les équipes luttent pour leur vie ou leur mort en Top 14 : le format est le même dans un Mondial. En Super Rugby, quand tu perds un match ou que tu fais tomber un ballon, tu te dis : "Ce n’est pas grave, ça ira mieux demain, allons boire un coup."

Vous vivez au Japon six mois dans l’année depuis près de cinq ans, maintenant. Qu’aimez-vous dans ce pays ?

Un peu tout. La cuisine, la gentillesse des gens et leur extrême ponctualité. Ici, quand le train a trois minutes de retard, la compagnie du rail présente des excuses publiques le lendemain.

"Le danger serait néanmoins de glisser vers le modèle français [...] En championnat, toutes les orientations du jeu et les décisions importantes étaient prises par des gens qui ne jouaient pas en équipe de France."

Vous êtes hors-jeu !

Cet article est réservé aux abonnés.

Profitez de notre offre pour lire la suite.

Abonnement SANS ENGAGEMENT à partir de

0,99€ le premier mois

Je m'abonne Déjà abonné(e) ? Connectez-vous

Téléchargez l'application

Téléchargez l'application

J'ai déjà un compte

Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?